7月12-13日,华中农业大学资源与环境学院土壤矿物学研究生党支部红安风物调研实践团队前往红安,通过两天的研学之旅,溯源大别山精神,解码革命老区“红绿金”三色融合发展的实践课堂。

赓续红色血脉

7月12日上午,实践团抵达黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园,全体成员列队肃立、默哀致敬,俯身献上花束,在党支部书记带领下,集体重温入党誓词。

“烈士们用生命为烛,照亮并托举起整个民族的未来,他们无畏的精神让我们深受震撼”,实践团成员说道。走进纪念馆,褪色的旧军服泛着灰白,锈蚀的长枪仍带硝烟,未能寄出的家信静静躺在展柜,却似卷起“铜锣一响,四十八万”的怒吼与烽火,在这片革命的沃土原点,实践团深切感受到“大别山精神”所承载的千钧重量。

在纪念碑前重温入党誓词

支部宣传委员带领实践团成员重温“大别山精神”

对话指尖非遗

7月12日下午,来到“中国历史文化名街”七里坪长胜街。青石板路两侧,红军标语斑驳可见。街内,七里坪工会旧址、列宁市苏维埃合作饭堂旧址等8处国家级文物保护单位静默伫立,砖石间沉淀着革命的炽热,也延续着文化的星火。当实践团成员踏入“红安绣活”传习所,国家级非遗传承人席和玉女士进行了热情招待,她穿针引线,现场演示“平针、套针、掺针”等红安刺绣核心技艺。一边示范,一边讲述长胜街背后的故事。实践团成员也拿起绣针体验,在一针一线中感受军民鱼水情深。

在红安绣活传习所学习非遗文化

解码红薯产业

7月13日上午,实践团首站来到红安苕展销中心,成员们对红安这片土地有了更全面的认识。红苕在艰苦卓绝的烽火岁月里,成为滋养万千英雄儿女的力量源泉,“红安苕韵”乡俗馆全面展现了红安苕的历史,从种植面积到主要品种,从营养价值到产业发展,红安苕的每一步都走得坚实而有力。这背后不仅是红安人民对土地的热爱与坚守,对传统农业的传承与创新,更是实现乡村振兴的坚实支撑与生动实践。他们用勤劳的双手,将红安苕打造成了一个响亮的品牌,让红安苕走向了更广阔的舞台。

驻村负责人带领实践团参观红安苕展销中心

了解红安乡村振兴项目

感悟亮剑精神

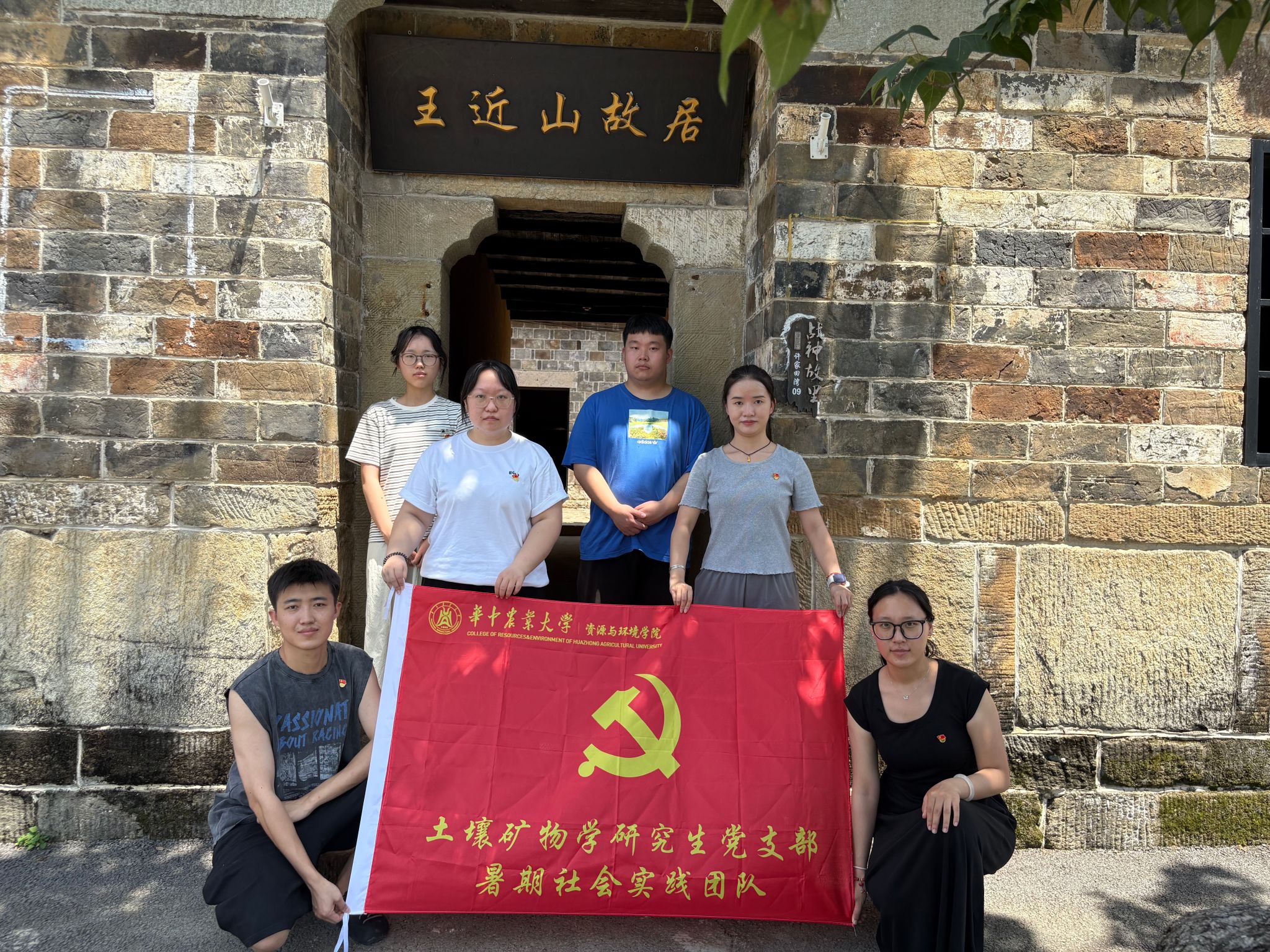

7月13日下午,成员们前往高桥镇程河村,探访王近山将军故居。屋内的陈设简朴,斑驳的墙壁和老旧的家具,都在默默讲述着将军艰苦奋斗的岁月。成员们在故居的史料展板与实物展陈前驻足,仔细聆听讲解员的详细介绍,深入了解王近山将军的英勇事迹。实践队员们深刻体会到“逢敌亮剑、敢打必胜”的精神内涵,这不仅是将军个人品质的体现,更是无数革命先辈们的共同写照。

团队合影

此次红安之行,不仅是一次历史的回顾,更是一次精神的洗礼,土壤矿物学研究生党支部实践团成员们在感悟红色文化的同时,深刻体会红安人民对土地的热爱与坚守和对传统农业的传承与创新。他们纷纷表示,将以此次学习为契机,将所学所思运用到未来的学习和工作中,为乡村振兴和国家发展贡献自己的力量!

文字:张梦琪 白兴

图片:尹慧琳 靳煜彤

审核:许琳